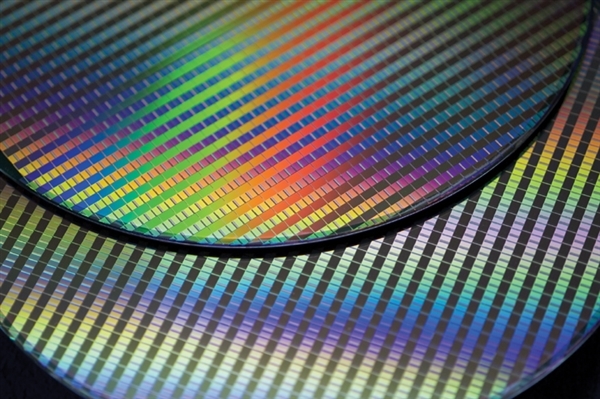

当下,AI算力的比拼正从“单芯片性能战”升级为“系统效率战”,全球科技巨头已用行动划出新赛道。

去年年底,NVIDIA、AMD、Intel三巨头罕见打破竞争壁垒,联手投资了一家名为AyarLabs的光芯片初创公司。这一“反常”举动,实则暴露了行业核心判断,光互连不再是辅助技术,而是决定下一代算力格局的“互连权”之争。

与此同时,国内市场却呈现分层热闹,光模块行业争抢800G产能,中际旭创、新易盛、天孚通信(市场俗称“易中天”)股价狂飙,聚焦的仍是设备级应用;而真正能让国产算力摆脱制程依赖的,是芯片级光互连的突破。

恰在此时,光联芯科的融资事件撕开了行业深层布局。

通过市场工商机构查询获悉,这家专注片间光互连(OIO)的企业,一年内完成多轮融资,最新一轮获两大顶级机构联合领投。这不仅是国内光互连赛道最大早期融资之一,更标志着国内资本已跟上全球节奏,从“追产能”转向“抓核心”,押注芯片级光互连的战略价值。

算力困局:“堆芯片”难破电互连死穴

随着大模型参数迈向万亿级,数据中心已进化为以算力输出为核心的能量系统,但行业长期陷入“堆芯片补算力”的误区,忽视芯片间连接效率短板,导致海量芯片算力被锁死。困局根源在于三大“效率死穴”:

一是带宽不足致算力空转,GPU间、机柜间现有带宽无法支撑大规模并行计算,芯片利用率长期低位;

二是能耗失衡成“隐形税”,万亿级大模型数据搬运能耗占系统总能耗九成以上,巨额电费浪费严重;三是铜互连触物理极限,铜线电流仅表面传导、能量多转化为热量,传输速率提升后有效距离骤缩,万卡级集群扩展受阻。

“单芯片算力与英伟达有一定差距没关系,如果我们能让国产芯片以大带宽、低能耗的光互连链接起来,完全有可能在‘计算+互连’的系统层面超越英伟达,而且运营成本还能有数量级的下降。”正是光联芯科的这一技术愿景,让光联芯科选择以系统级互连技术“换道超车”。