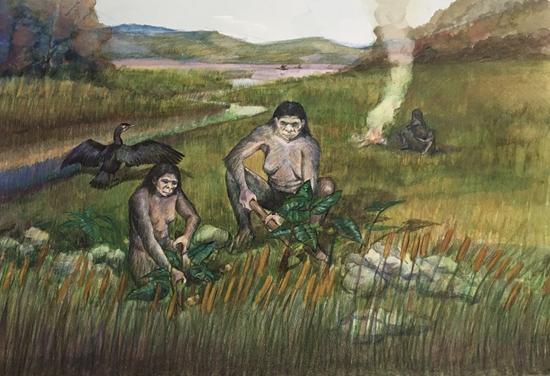

甘棠箐先民用木器挖掘植物根茎示意图。甘棠箐遗址研究团队供图

7月4日,甘棠箐遗址研究团队在国际学术期刊《科学》(Science)在线发表研究论文,向国际学术界公布了一项具有重大突破意义的考古发现和多学科研究成果。论文描述分析了在云南甘棠箐遗址发掘出土的、35件保存完好的、年代约为距今30万年的木器,与木器伴生的文化遗存包括大量石制品、骨角器、动物化石、植物遗存和用火遗迹。

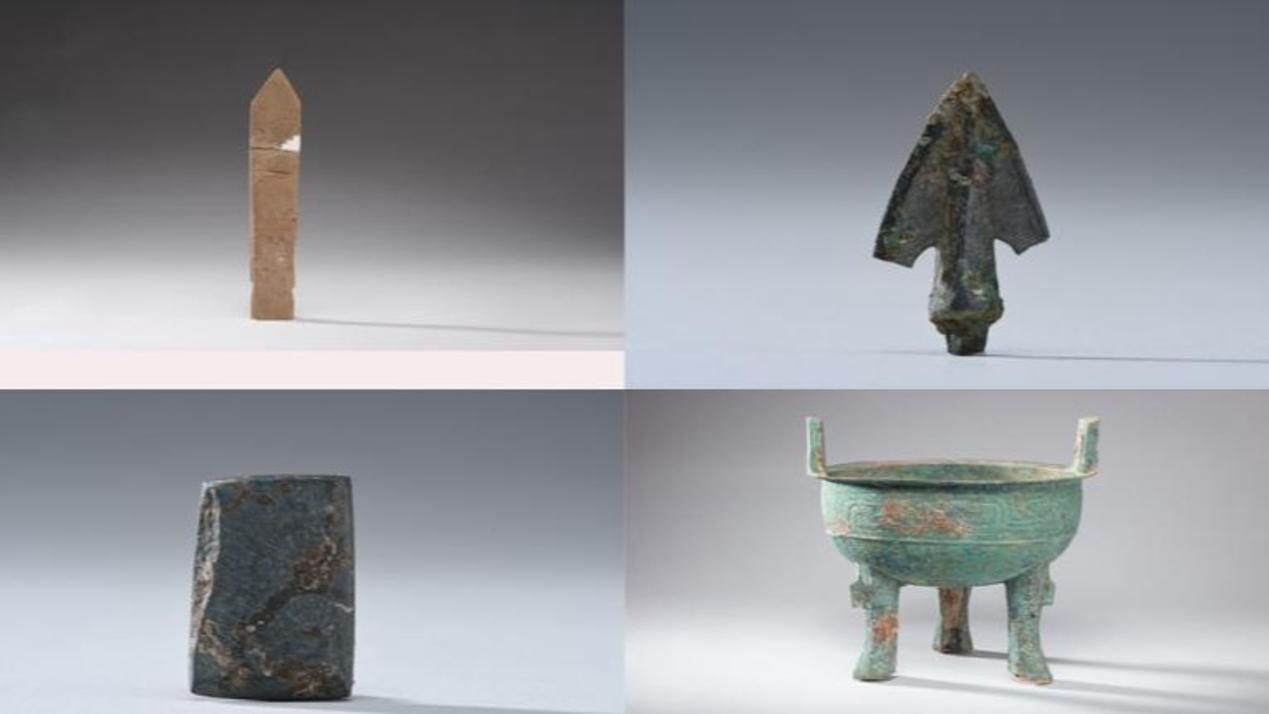

这些痕迹清楚、特点鲜明的木器,是目前东亚地区最早的木器,主要功能是对可食性植物根茎的挖掘,可以被称作“挖掘棒”。遗址出土的石器多为小型刮削器,形态简单,加工痕迹精细,彰显东亚旧石器时代文化的鲜明特征。

甘棠箐遗址,坐落于云南省抚仙湖南约5公里的一处自南向北流淌的小溪西侧的坡地上。该遗址发现于1984年,1989年做过首次考古发掘,出土大量石制品和动物化石及木质材料。2014-2015年和2018-2019年两个野外考古季,该遗址被再次发掘,揭露面积64平方米,挖掘深度3.5-7米,出土丰富的石制品、动物化石、木质材料、植物种子和用火遗迹。

此次出土数十件木器是一项世界级重大考古发现。由于木材是有机材质,易分解腐烂,对于埋藏环境和保存条件要求严苛,旧石器时代保存下来的木质遗存十分稀少,旧石器时代早中期的木制工具更为罕见,现有的证据仅在非洲和欧亚大陆西部有少量发现。甘棠箐木器是目前东亚最早者,不仅填补了国内旧石器时代木制品研究的空白,同时对探讨木器的起源、加工技术、功能、演化发展过程具有重大意义。

长期以来,学术界流传“东亚竹木器假说”,认为东亚地区古人类在旧石器时代高度依赖竹木器,那些相对简单的石器主要功能是制作竹木器,后者承担人类生产生活的主要任务。一些学者到中国南方和东南亚进行制作与使用竹木器的实验,证明竹木器可以用简单的石器制作,并能用来从事很多狩猎-采集和加工活动。但由于植物材料易于降解,考古界苦于无法找到相关证据,该假说一直处于理论探讨阶段。

甘棠箐成组木器的出土,证明东亚远古人类确实制作和使用过木器(目前尚未发现竹器),木器在先民的生存活动中起过重要的作用。甘棠箐所出土的挖掘工具,大大拓宽了我们对早期木器加工技术和使用功能的了解,也使“东亚竹木器假说”得到强有力的支持。

甘棠箐遗址出土的石器,具有东亚旧石器时代早中期的传统特点,但蕴含新的信息,对于重新认识东亚旧石器时代文化传统的成因,和东亚古人类特定的工具技术水平与认知能力,具有重要的启示作用。

该遗址出土的石器大多为小型者,外观古朴,缺乏技术的复杂性和形态的规范性,这样的材料曾经被一些学者当作东亚古人类技术落后、思维简单的证据。甘棠箐石器中有些标本在刃口处出现细小匀称的修理痕迹,表明工具的制作者具有对石器使用部位细致加工的能力。与石器伴生的用于对石器精细加工的软锤材料,是目前东亚最早者,在世界范围的旧石器时代早中期遗址中也难得一见。

软锤的发现,证明当时东亚的先民在石器技术上并不落后于西方的同期人群,甚至在某些方面有其特长和领先之处。这批石器材料还表明东亚旧石器时代的石器特点及其文化传统,在很大程度上受到优质原料缺失的制约与影响,也由此催生了对可用石材的精细加工和对木质材料的开发利用,表明东亚古人类在技术、文化和生存策略上与西方古人群有着不同的演化发展路径。

旧石器时代是人类历史的第一阶段。迄今我们对当时人类的生产生活所知甚少,每一处新遗址和每一批新材料,都会加深我们对远古历史的了解和对人类发展历程的认识。

民以食为天。旧石器时代人类利用了哪些食物资源,我们只能从他们的遗留物中得到些许答案。当时人类食物获取的方式主要是狩猎与采集。狩猎的证据很多,各遗址中大量存在的哺乳动物化石就是明证,甘棠箐遗址也不例外。但采集植物性食材的证据很少会被发现。甘棠箐遗址难能可贵,保存了大量植物遗存,首次揭示了古人类盘中餐中广谱型的植物食材,包括松子、榛子、猕猴桃、多种悬钩子浆果及葡萄、飞龙掌血属等植物的果实。甘棠箐遗址首次提供了古人类运用木质工具挖掘利用地下植物根茎等食物资源的可靠证据,揭示了生活在热带、亚热带环境下的东南亚古人群独特的资源利用策略和适应生存方式。

该研究还揭示了在与欧洲和非洲不同的环境背景下,东亚古人类独特的适应策略和生存方式。生活在甘棠箐的早期人类在亚热带环境中以植物资源为重要食物对象,而在欧洲舍宁根等北温带环境中,对大型哺乳动物的狩猎则明显占据了主导地位。这揭示出旧石器时代人类生存方式的多样性和东亚古人类因地制宜、灵活变通的适应生存策略。